※この雑文はこれまでの考察のまとめではない。たんなる雑文である

その結果「王の息子」、すなわち霊〔精神〕、ロゴス、ないしヌースは、ピュシスによって呑込まれる。換言すれば、肉体と肉体諸器官の心的代理物〔無意識諸内容〕とが、意識に対して断然優位に立つわけである。この状態は英雄神話では、鯨(ないし龍)の腹の中に呑込まれるという形で示される。腹中は大抵の場合、物凄い熱気に包まれていて、ために英雄の髪の毛は全部抜け落ちてしまう。つまり英雄は禿頭になることによって乳呑児として再生するのである(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

心の眼

宮崎英高氏はインタビューにおいて「心の眼」という語を口にしている

この「心の眼」という語は錬金術に頻出する用語である

錬金術文献の著者たちは心の眼で視るということも言ってくるが、これが本来の意味における幻視のことを指しているのか、それとも比喩的表現としてこういうことを言っているのか、必ずしもはっきりしていない(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

「かくして彼はその心の眼(oculi mentales)でもって、数知れぬ火花が日に日に明るさを増して輝きわたり、ついに一つの巨大な光に変ずるのを視るであろう」(ドルネウス)(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

「願わくは汝、小麦の若樹をそのあらゆる状態に留意しつつ心の眼で視よ。さすれば汝、哲学の樹を培うことを得ん」(著者名無し)

これは錬金術課程を本当の意味で推進する能動的想像力のことを暗示しているものと思われる(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

またある文献では「黄金のごとくに輝ける洞察 aurea apprehensio」を習得するためには、精神と心の眼をいっぱに見開き、太初の神が自然と人間の心とに点し給うた内なる光によって観察し、認識しなければならないとも言われている(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

しかしユングの言うように「心の眼」という語が比喩的表現(例えば卵)なのか、それとも「心の眼」で幻視(もしくは夢)を見るのか、ということは曖昧にされている

実のところこの用法はブラッドボーンにおける「瞳」とほぼ同じである。「瞳」もまた精霊の卵の比喩的表現なのか、それとも夢を見るための「瞳」なのか判然としないところがあるからである

この小論ではユングにおける「心の眼」が何を意味し、そしてそれがブラッドボーンにおいて何を意味するのかを考えてみたい

心理学と錬金術

『心理学と錬金術』と題されているように、ユングによるこの書は錬金術の作業(オプス)を心理学的に解釈したものである

錬金術における賢者の石の作成ならびにその諸作業は、人の心理における意識と無意識の綜合統一(ジンテーゼ)を表現したものである、というのが大雑把な説明である

錬金術の作業の本質は、第一質料(いわゆる混沌・訳注15)を、能動的原理=魂と受動的原理=身体とに分かち、しかるのちに両者が「化学の結婚」=合一(コンユンクティオ)によって人格化され、再統一されるところにある(『錬金術と無意識の心理学』C・G・ユング)

ここで魂とは無意識のことであり、身体とは意識のことである

無意識と意識の結合によって人格は再び統合され、再生されるのである。対立し合う無意識と意識の統合作業が不調に終わると、自己は分裂し様々な精神的疾患が出現する、というのがユングの主張である(あるいは元の渾沌に戻る)

錬金術作業により再統一された物質こそ、卑金属を金に変えるとされる「賢者の石」であるという。

つまりユングは錬金術における「賢者の石」と統合された人格を同一視しているのである

それは錬金術師たちの理解でもあった

「汝らみずからを生ける賢者の石に変えよ Transmutemini in vivos lapides philosohicos」(『心理学と錬金術 1』C・G・ユング)

対立し合う二者が合一して得られた賢者の石を、錬金術師は生ける銀メルクリウスとも、ウロボロスとも、万能薬とも救済者とも呼んでいる

ここに見られる対立のアナロジーはメルクリウスの二重の性質であって、これは錬金術過程では殆どの場合ウロボロスの、すなわちわれとわが尾を啖い、交合し、孕ませ、殺し、再生させるところのあの龍の姿をとって顕現する。ウロボロスはヘルマプロディトスとして、対立する二つのものから成っているが、同時にまたこの対立物の合一の象徴でもある。それは一方では死をもたらす毒、バシリスクにして蠍(さそり)であり、他方では万能薬であり救済者(salvator)である。(『心理学と錬金術 2』203ページ)

万能薬としての賢者の石は「聖体拝領」において用いられる

聖アンブロシウスは変容したパンを「メディキナ〔医薬ないし救い〕」と呼んだ。メディキナは「不老長寿薬」すなわち不死の霊薬(エリクシル)であって、「聖体拝領 communio」において信仰者の内にメディキナの本性に応じた作用、つまり肉体と魂との合一作用を惹き起こす。これはしかし魂の浄化(「かくてわが魂の浄められたり et sanabitur anima mae」)と肉体の「改新 reformatio」(「かくて汝、改新によりて大いなる奇蹟〔の肉体〕を得たり et mirabilius reformasti」)という形態をとって生ずる。(『心理学と錬金術 2』118ページ)

ブラッドボーンにおける「拝領」とは、生ける賢者の石からの流出液を拝領することを意味し、それは肉体と魂との合一作用を惹き起すものである。それゆえに、聖血は血の渇きを癒やし、鎮める作用とともに「獣」の危険性が伴っているのである

密かなる聖血だけが 血の渇きだけが我らを満たし、また我らを鎮める。聖血を得よ。だが、人々は注意せよ 君たちは弱く、また幼い 冒涜の獣は蜜を囁き、深みから誘うだろう(教区長エミーリア)

さて、対立し合う二者の合一は錬金術では「太陽と月の結婚」とも表現される。それはすなわち光と闇の聖なる結合(ヒエロスガモス)である

光と闇との結合によりラピス(賢者の石)は得られ、それは二者のものから造られた、といういみで「レビス(Rebis・二つの者から合成されたもの res binaの意」とも言われる

石(ラピス)、もしくはレビス(Rebis・二つのものから合成されたもの〔res bina〕の意。それゆえ太陽と月との融合としてしばしば両性具有存在の代名詞となっている)(『心理学と錬金術 1』 271ページ)

錬金術でいう光と闇とは心理学的には意識と無意識のことである

昼と光は意識の同義語であり、夜と闇は無意識の同義語である。(『元型論』C・G・ユング)

そして意識と無意識との統合によって回復される全体性こそ、その両者を包摂する「個我(自己)」であるとユングはいう

あらゆる生の営みは結局のところ全体的なるもの、すなわち個我の実現〔現実化〕である。従ってこの実現はまた個体化(Individuation)とも呼ばれうる。なぜなら、あらゆる生の営みは個(Individuum)という担い手ないし実現者と不可分に結びついており、これなくしてはそもそも生などというものは考えられないからである(『心理学と錬金術 1』C・G・ユング)

また個我は全体の中心でもあるという

人格のこの新たな中心を、心的なもの一般の総体を表すつもりで「個我(Selbst)」と呼んでいる。個我は中心点であるというばかりでなく、意識をも無意識をも包摂する心の全領域を指す語でもある。それはいわば、自我が意識の中心であると同じように、このような心の総体の中心なのである。(『心理学と錬金術 1』C・G・ユング)

そして個我を回復するためには、意識と無意識の統合が必要であり、そのためには個体(自我)は元型に向かい合うことになるという

従って、無意識の探究によって元型が意識に近づけられると、個体(Individuum)は人間本性の底なしの対立性と向かい合うことになり、かくして光と闇、キリストと悪魔とを直に体験することが可能となる(『心理学と錬金術 1』C・G・ユング)

元型とは心にあるいくつもの特定の形式であり、それは夢として現実に侵入してくるとされる。なぜならば夢とは「無意識的な心が意図せず自然に生みだしたもの」(『元型論』C・G・ユング)だからである

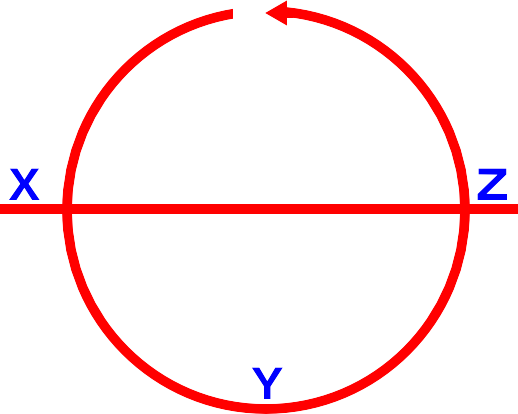

こうした構造を図式化したものが以下である

ここに現実に侵入する夢というブラッドボーンおなじみの構造が登場する。そして赤い月の上昇によりヤーナムに悪夢が侵入するように、心理においては無意識の元型が夢として意識に侵入してくるのである

元型

元型とは心の中にある特定の形式であることは上述した

特定の形式は通常、特定の像(イメージ)として表現される(要約Wikpedia。ただし本雑文は基本的にWikipediaを参考にしていない)

こではそのうちの代表的な像を取り上げる

自我(エゴ)

意識の内にある自我もまた元型の一つである。意識そのものと言って良いかもしれない。だが、本来は心の極一部でしかなかった自我が肥大化し心(意識と無意識の総体)と同一化してしまったことで、現代人は様々な精神の不調を訴えるようになっている

しかし啓蒙主義の諸時代以来、そして科学的合理主義の時代において、心とはいったいどのようなものであったろうか。心は意識と同一化してしまったのである。心は自我の知っているものとなった。心はもはや、自我以外のどこにも存在しなくなった。(『心理学と錬金術 2』C・G・ユング)

アニマ

男性の無意識の内にある女性的な元型。女性の場合には男性的なアニムスとなる

アニマはラテン語で「魂(ゼーレ)」を意味する語である

錬金術の理想は意識と無意識つまり身体と魂との結合によって到達される、ということは上述している

アニマとは無意識の代表的な元型の像であり、そして意識(自我)と結合すべく運命づけられた「対概念」でもある(ただしアニマは諸元型のうちの一つに過ぎない)

それは自分で生きているもの、われわれを生かしているもの、意識の背後にある生命である。ただし意識が残らず生命に取りこまれてしまうことはありえず、むしろ逆に生命から意識が生まれるのである。(『元型論』C・G・ユング)

自我とアニマの結合は文字通り男と女の結合を意味し、その帰結として両性具有的な存在となるが、錬金術における賢者の石は「レビス(二つからなるもの)」と同一視され、また賢者の石を神格化した存在はヘルマアフロディテ(両性具有化したヘルメス神)である

レビス 「二つのものより成る」という意味の言葉で、錬金術において男性性と女性性を統一したヘルマアフロディテ、完成体としてのメリクリウス、「賢者の石」などと同一視される、両性具有の完全なるものの象徴(『元型論』C・G・ユング 訳注)

すなわち男性性と女性性の結合が賢者の石をもたらす、という観念に含まれているのは「対立物の一致」とい心理学の哲学である

ブラッドボーンでは、人形がアニマの役割を果たす

※完全な結合には至らないのは人形が「母元型」としても機能しているからであろう(未使用データには人形の子守歌がある)

またアニマは狩人が集めてきた血の遺志を力に転換する能力を持つ。人形は狩人に生命を与える役割を果たしているが、アニマとは自我に生命を与えるものでもある。※アニマ=こころ(ゼーレ)

こころ(ゼーレ)は人間の内なる生き物、自ら生きているもの、生命を生じさせるものである。(『元型論』C・G・ユング)

彼女は信じられないようなことどもを信じているが、それによって生命が与えられるのである。(『元型論』C・G・ユング)

さらにアニマには自我を導くという役割もある

というのはこの同じアニマが『ファウスト』に示されているように光の天使として、「魂の導き手」としても現われ、最高の意味へと導くこともありうるからである。(『元型論』C・G・ユング)

しかしアニマは必ずしも「善」というわけではない

アニマは生を望むからこそ、善と悪〔の両方〕を望むのである。(『元型論』C・G・ユング)

人形は狩人に力を与える前に、狩人の血の遺志を吸い取っている

水の精(ニクセ)はわれわれがアニマと呼ぶ女性的な存在の、より本能的な前段階である。この前段階に属するものには、セイレーンたち、海の精(メルジーネ)たち、森の精たち、フルディンたち、魔王の娘たち、ラミアーたち、夢魔たちがおり、これらは若者を惑わし、その生命を吸いとってしまう。(『元型論』C・G・ユング)

つまるところアニマには生命力を吸いとり、また生命を与える機能があるが、これはブラッドボーンにおける人形の能力と同じなのである

また人形と神秘的な関わりを持つ時計塔のマリアもアニマの類いである

アニマは「上位人格」と同じように両極的であり、それゆえ肯定的かと思うと、否定的に現われたりする。すなわち老女かと思うと若い娘になったり、母かと思うと少女になったり、善い妖精かと思うと魔女になったり、聖女かと思うと娼婦になったりする。この両極性に加えて、アニマは「秘密のこと」に対する、一般的には暗黒の世界に対する「神秘的(オカルト)な」関係をもっており、そのためにしばしば宗教的な色あいもおびている。アニマは、少しでも明瞭に現われるばあいには、つねに時間との注目すべき関係をもっている。すなわちアニマは時間の外にいるため、たいてい完全に不死であるか不死に近い(『元型論』166ページ)

アニマには両極性があり、肯定的な面は人形が、否定的な面はマリアが担っている。また、マリアは「秘密」に対する執着をもち、時間を表す時計塔に住んでいる。そしてまた、不死の女王アンナリーゼの傍系でもある

影

無意識の表層付近に存在する自分自身の「影」である

水の鏡を覗きこむ者は、なによりもまず自分自身の姿を見る(『元型論』C・G・ユング)

無意識の内部へ降りていく者は、まず自分自身の「影」と対峙しなければならないのである。そうすることではじめて自我は無意識に入ることができるのである

もし自身の影を凝視し、影を知ることに耐えることができるならば、課題の第一歩がまず解決された(『元型論』C・G・ユング)

影元型は門として作用し、その内部には無意識を象徴する「泉」(大量の水)が存在する

自分自身との出会いはまず自分の影との出会いとして経験される。影とは細い小道、狭き門であり、深い泉の中に降りていく者はその苦しい隘路(あいろ)を避けてとおるわけにはいかない。(『元型論』C・G・ユング)

水は無意識を表すために一番よく使われるシンボルである。(『元型論』 46ページ C・G・ユング)

ブラッドボーンにおいて、「ヤーナムの影」と戦うために通ることになる狭い隘路、そしてその背後にある狭い門。また門をくぐった後にあるのはビルゲンワースの湖である

※またSEKIROにおいて、水生村の輿入れの岩戸の前で「破戒僧の影」と戦うのもこれと同じ理屈である。岩戸は無意識に通じる門であり、そこを守っているのは影である。そして門の先には無意識的領域(水没した源の宮)がある

老賢者

この元型は主人公に助言や助力を与える老人として登場する。ブラッドボーンでいうのならば助言者ゲールマンそのものである

老人が現われるのは、いつでも主人公が絶望的な状況に陥っているときであり、そこから彼を救えるのは深い熟慮か、うまい思いつきだけ、つまり精神の働きか、心の中の自動的な働きだけである。しかし主人公は外的および内的理由からこうした働きを使うことができないので、その欠陥を補う形で、必要な認識が人格化された観念の形をとって、つまりまさに助言と助力を与える老人の姿をとって現われるのである。(『元型論』C・G・ユング)

老人は主人公に魔法の道具を与えるとされる

また彼はよく必要な魔法の道具を与えるが、これは予想外の思いもかけない成功をもたらす力を意味しており、この力は善と悪を統一している人格に固有のものである。(『元型論』C・G・ユング)

すなわち狩人に与えられる仕掛け武器であり、また武器を強化するための工房道具の数々である

またゲールマンがゴースの遺子であることを示唆するように、老人は錬金術師に「母の年老いた息子」と呼ばれる

老人とは、混沌とした生の中に隠されている前存在的な意味を示す、優れた師匠、教師、すなわち精神(ガイスト)元型である。彼はこころ(ゼーレ)の父であるが、しかし不思議なことにこころ(ゼーレ)は彼の処女 - 母であり、それゆえ錬金術師は彼を「母の年老いた息子」と呼んだのである。(『元型論』C・G・ユング)

すべての元型と同じく、老人にも肯定的な側面と否定的な側面がある。すなわちブラッドボーンにおいては、助言者ゲールマンとゴースの遺子である

またゲールマンの右足がないのは、彼が半分だけで生きていることを意味する

あるシベリアのおとぎ話では、老人は片足・片腕・片眼の老人として現われ、鉄の杖で死者を甦らせる。お話が進んで、老人は何度も生き返らせた者によって誤って殺されてしまい、そのためこの男の命運も尽きてしまう。このおとぎ話の題名は「片面の老人」というのであるが、これは実は彼が傷ついていてある意味では半分だけで生きていることを意味している。(『元型論』C・G・ユング)

古工房の墓に「狩人の遺骨」が供えられている。その墓は狩人の夢においては「狩人の悪夢」への入り口である。すなわち狩人の遺骨はゲールマンのものであり、その墓の内部にはゲールマンの半身たるゴースの遺子がいるのである

※ただし遺骨がマリアのもの、という説もある

また悪の老人としてはローゲリウスが対応するかもしれない

バルカンのおとぎ話に、妹をさらわれた王様の話が出てくる。王様は妹を取り返そうと旅に出るが、妹はある城に住む老人の妻として暮らしている

老人はある町全体に魔法をかけて堅く閉ざしたという逸話をもつが、これはブラッドボーンにおけるローゲリウスの所業と同じである。またその城の奥に囚われた妹はアンナリーゼであり、アニマを意味する

やがて魔法を解かれた一人の若者が妹を救い出し結婚する

要するに、このお話では老人の元型が悪人の姿で現われており、それが個性化過程の変容と反転の中に巻き込まれ、最後には暗示的であるが《聖なる結婚》にまで至っている。(『元型論』C・G・ユング)

聖なる結婚が対立物の一致を意味すること、それが賢者の石を産み出すことは上述した。その産み出された者については後述するが、ブラッドボーンではアンナリーゼに婚姻の指輪を贈り求婚することが出来る。しかしそれが果たされないのは、逆説的に言えばその結婚からは賢者の石が生まれないからである

童児

童児モチーフがフロムゲー、特にブラッドボーンとSEKIROにおいて重要な地位にいることは「上位者の赤子」ならびに「竜胤の御子」の設定からも明らかであろう

しかし作中設定同様にそれは人間の童児を象徴するものではない

すなわち、それはまったく異常な状態で受精され、生まれ、育てられる、神的な不思議な子供であって、決して人間としての子供ではない。彼の行為は、彼の本性や身体的性質に応じて、すばらしかったり、怪物的であったりする。(『元型論』C・G・ユング 注)

童児元型は「得がたい貴重品」のモチーフの特殊なケースである

童児がよく現われるのは、花びらの中とか、黄金の卵からとか、マンダラの中心としてである。夢の中では、童児はよく息子または娘として、少年、若者または乙女として、ときには暗色系の肌をした中国やインドの異国生まれとして現われたり、さらに宇宙的になって星をいただいたり星の輪に囲まれたりして、王子とか魔性をおびた魔女の子供として現われる。「得がたい貴重品」のモチーフの特殊なケースとして、童児モチーフは何にでも姿を変えうるし、ありとあらゆる形態をとる。たとえば宝石、真珠、花、容器、金の卵、四つ組、金の玉などである。童児モチーフはこれらの類似のイメージとほとんど無限に代替できるのである(『元型論』C・G・ユング)

しかしこれはあくまでも童児元型の像であって、意味内容ではない。心理学的な意味合いにおける童児とは、人類の幼年期における無意識(集合的無意識)の一側面である

しかし元型とは個々人にでなく、つねに全人類がもっているイメージなのであるから、次のように定式化するのがおそらくよりよい方法であろう。「童児モチーフは幼児期の集合的なこころの前意識的な側面を表している」と。(『元型論』C・G・ユング)

すなわち童児元型は幼年期であるがゆえに、未来の到来を可能にする「未来の可能性」である。それゆえに神話において童児は救い手となる

童児モチーフの本質的な性質の一つは、その未来的性格である。童児は未来の可能性である。(『元型論』C・G・ユング)

神話の救い手がそれほどしばしば童児神であることは、驚くに当たらない。それは、個々人の心の中で「童児」が未来の人格変容の準備ができていることを示すという経験と、正確に一致している(『元型論』C・G・ユング)

ブラッドボーンに登場する上位者の赤子はこうした童児元型と一致するものである。それは例えば海(無意識)からやってきたゴースが遺子を産んだことからも説明できる

「童児」は無意識の体内から、その赤子として現われる。いわば人間的自然の根底から、さらにうまく言えば生きた自然そのものから、産まれるのである。(『元型論』C・G・ユング 196ページ)

海とは無意識の象徴である。またそこからやって来たゴースも無意識の元型の1つである。その無意識から誕生したゴースは童児元型の性質を帯びている

また、狩人が上位者の赤子となる「幼年期のはじまりEND」からも見てとれる

「童児」はそれゆえ《新生児への再生》でもある。(『元型論』C・G・ユング)

そしてまた、上位者の赤子が童児元型であるがゆえに、その正体(意味)はこれによって明らかとなる

童児は個性化過程において、意識的な人格要素と無意識的なそれとの綜合(ジンテーゼ)から生まれる形姿の先ぶれである。それゆえそれは対立を結合するシンボルであり、調停者、救い手、すなわち全体性を作る者である(『元型論』C・G・ユング)

つまり、上位者の赤子とは意識と無意識とを綜合した「個我」なのであり、それは錬金術的な言い方をすれば賢者の石である

すなわち赤子は心理学的な賢者の石「個我(自己)」であり、そして赤子とともに見出される3本目のへその緒は錬金術的な「賢者の石」なのである

そして3本目のへその緒が使用者に瞳を与えて上位者にするという能力は、賢者の石が卑金属を黄金にする能力を持つことに等しいのである(これについては他の説も後述する)

またそれが3本必要なのは狩人と3本のへその緒により、全体性を体現する「四者性」が生じるからである

たとえばそれは輪、円、球または全体性の他の形態である四者性によって表現される。私は意識を超越したこの全体性を「自己」と名づけた。個性化過程の目標は自己を綜合(ジンテーゼ)することである(『元型論』C・G・ユング)

また錬金術においても第四の者が全体性を体現するとされる

「一は二となり、二は三となり、第三のものから第四のものとして全一なるものの生じ来るなり」(マリア・プロフェティサ Maria Prophetissa 古代後期の伝説的な女性錬金術師・予言者マリア)

またそれは心理学的には無意識のうちにある意識化されうる三つの機能を意味している

四つの意識機能のうち三つは分化しうる、つまり意識化されうる。しかし一つの機能は母なる大地、無意識につながれたままであり、これは下等な、または「劣等」な機能と名づけられている。(『元型論』268ページ)

そしてユングはおとぎ話を例に挙げ、このうちの劣等機能を人格化したものが「狩人」であると述べている

狩人のもっている三本足の全知の馬は狩人自身の力を表している。それは分化可能な〔三つの〕諸機能の無意識的な部分に当たる。しかし狩人は劣等機能を人格化しており、この劣等機能は主人公にも好奇心や冒険欲として認められる。(『元型論』271ページ)

狩人は主人公のライバルであるが物語が進むにつれ両者は似てくる。最終的に主人公と狩人は同一化して、ついには狩人の機能が主人公のものとなる

主人公と狩人は最後には同一化して、ついには狩人の機能が主人公のものとなるほどになる。というよりは、主人公自身がすでにはじめから狩人の中に潜んでおり、狩人を使って自分には禁じられているあらゆる非道徳的手段を尽くしてこころ(ゼーレ)を奪わせ、いわば主人公自身の意志に反してしだいに彼の手に落ちるように仕向けているのである。(『元型論』272ページ)

主人公は狩人の持つ無意識の三機能を手に入れることで全体性を回復するのである

主人公が見事に四を獲得した瞬間、すなわち心理学的に言えば劣等機能を三の体系の中に取り入れた瞬間に、結び目がほどかれる(『元型論』272ページ)

太母の狼どもの手中にある一つの失われた部分は、たしかに四分の一にすぎないけれども、三つの部分と合わさると全体性ができあがり、それによって分裂と葛藤がなくなるのである。(『元型論』268ページ)

童児は未来の可能性であると同時に、その行き着く先であるところの全体性でもあるのである

すなわち全体性のシンボルは、しばしば個性化過程の最初に現われる(『元型論』C・G・ユング)

「童児」はそれゆえ《新生児への再生》でもある。つまりそれは始原存在であるばかりでなく、終末存在でもある。(『元型論』C・G・ユング)

これは心理学的には、「童児」が人間の意識以前と意識以後のあり方を象徴していることを意味している。「童児」の意識以前のあり方とは生まれたばかりの幼児の無意識状態であり、意識以後のあり方とは死後の状態の《類推による》先取りである。(『元型論』C・G・ユング)

ブラッドボーンにおいては、メルゴーに代表される上位者の赤子とは個性化過程の最初に現われる「未来の可能性」である。一方で狩人が変異した上位者の赤子は全体性を回復させた全一なるものなのである

さて、意識と無意識の綜合によって生まれる「個我(自己)」は、意識と無意識を包摂する全体であると同時にその中心でもある

人格のこの新たな中心を、心的なもの一般の総体を表すつもりで「個我(Selbst)」と読んでいる。個我は中心点であるというばかりでなく、意識をも無意識をも包摂する心の全領域を指す語でもある。それはいわば、自我が意識の中心であると同じように、このような心の総体の中心なのである。(『心理学と錬金術 1』C・G・ユング)

これを図にしたのが↓である

何かに似ていないだろうか?

そう、瞳である

ブラッドボーンでは、上位者の赤子は上位者とトゥメル人の婚姻によってもたらされる。これは心理学的に言えば無意識と意識の結合によって個我(自己)が誕生することであり、錬金術的に言えば太陽と月の結婚により賢者の石が誕生することを意味する

意識と無意識を表した図はヤーナムに夢が侵入する構図を表すと同時に、上位者とトゥメル人の関係性をも示した図である

いわばブラッドボーンは意識と無意識の綜合課程を世界とこころという二つの階層において描いたものであると言える(そしてそれは重なっている)

ここで生まれる上位者の赤子は個我であると同時に錬金術的な賢者の石を手にしている。赤子は上位者とトゥメル人との生物学的な結合の果実であり、賢者の石は悪夢と現実との結合の果実である

そして人は賢者の石を3つ使うことで第四者(全体性)に至ることができるのである。

全一なるものとは狩人が変異した上位者の赤子であり、まさに人類の新しい進化である

※上位者(無意識)が赤子(個我)を失ったのは、結合すべきトゥメル人(意識)がいなくなったからであろう。しかしかろうじてその穢れた血は続いており、意識と無意識とが交わる「夢」において二者の結合はなされ、上位者の赤子が誕生するのである

本来的に上位者は瞳を得て、つまり全体性を回復し個我を得た者たちである。しかし赤子を失い、とあるように彼らは何らかの原因により個我を失ってしまったのである。それゆえに彼らは赤子を求め、また赤子とともにある3本目のへその緒に引き寄せられるのである(3本目の3本が全体性を回復させるものであることは後述する)

「上位人格」は全体的人間である。(『元型論』146ページ)

彼らが「個我(自己)」を失っていることは、上位者を倒しても「瞳」を得られないことからも推察できる

上位者が赤子を失う過程は人間心理と同一である。人間は通常は意識と無意識とが統合された状態にある。しかし何らかの原因によりそのバランスが崩れると個我が分裂し、精神的失調に陥ってしまう。そしてそれは再び意識と無意識とを統合することでしか回復されない

※このとき分裂した個我の断片が、ブラッドボーンにおける「精霊」である。個我(自己)の断片であるがゆえに、その本体の一部を召喚することができる

意識と無意識との統合が失敗しつつある例は「月の魔物」である。彼女は上位者であるゆえに個我を回復した者であるが、意識と無意識の結合が最終的にうまくいかず、その肉体が損なわれ続けているのである(分裂しつつある)

個我の回復は意識と無意識との再統合によって果たされる。すなわち上位者がトゥメル人(トゥメルの血)に接近するのはトゥメル人が上位者(無意識)と対立する意識であるからである

上位者とトゥメル人との結合により赤子たる個我は再生され、上位者は再び未来への可能性を手に入れるのである

孤児

孤児もまた童児に属す元型像である。

ブラッドボーンでいうのならば、ゴースの遺子にあたる

孤児、つまり捨て子であることは童児元型の必須条件でもある

「童児」は成長して自立にまで至るものを意味している。それは根源からの分離なくしては成就しない。それゆえ捨てられることは必須の条件であって、単なる付随現象ではない。意識が対立物に囚われていると、葛藤は克服されない。だからこそ、根源からの分離の必要性を意識に教えるシンボルが必要になるのである(『元型論』C・G・ユング 192ページ)

あらゆるものから孤立し全体性を保持しているからこそ、童児元型には心的葛藤を解消する救済作用があるのである

「孤児」のシンボルが意識を魅了し、感動させることによって、救済作用が意識の中に侵入し、そして意識ではできなかった、葛藤状態からの解放を実現する。(『元型論』C・G・ユング 192ページ)

ここにゴースの遺子が救済者になれなかった根本的な理由が述べられている。つまりゴースの遺子は母なるゴースとの繋がりを断てないがために、童児として不完全な状態に置かれているのである

このように不完全な童児はやがてもう一人の捨て子たる狩人によって救済され、無意識に呑み込まれ消えてしまうのである

つまり無意識は自分が生み出したすべてのものをふたたび呑みこもうとするものである。(『元型論』C・G・ユング 193ページ)

ゴースの遺子が海へ還るのも、海がすべてを受け容れるのも、海が無意識でありすべてを呑みこもうとする性質を持っているからである

狩人はある種の救済者としてゴースの遺子と母との繋がり(葛藤)を断ち切ることで、ゴースの遺子を無意識へと返したのである

そして救済者として孤立した童児は最終的により高次の自己実現を果たす存在となる

それは原=自然そのものの最も高価にして最も希望に満ちた産物である。というのはそれは最後には、より高次の自己実現を果たすからである。(『元型論』C・G・ユング 193ページ)

また上述したように童児は「瞳」である。ゆえに蒙を啓く英雄でもある

蒙をひらく者として、すなわち意識を増大させる者として、彼は暗闇を、すなわち以前の無意識の状態を打ち負かす。(『元型論』C・G・ユング 195ページ)

そしてこれがブラッドボーンにおける啓蒙の正体である

夢の中で新たなエリアに侵入すること、新しいボスと対峙することは、狩人(自我)が無意識と対峙することを意味している

狩人は意識と無意識の葛藤を解消させる救済者(自我)である。そして無意識と対峙し最終的には統合を果たすのである(狩人が敵を倒すと血の遺志が得られる)。そのようにして統合された意識と無意識とはより高い次元、つまり全体性へと近づくのである

これほど徹底して太古的なイメージがそうした高い意味をもつほどに成長したという事実は、単に元型的理念一般の生命力を示すにとどまらず、元型とは無意識的な基礎と意識との対立を結合しつつ媒介するものであるという、基本命題の正しさを示すものである(『元型論』C・G・ユング 200ページ)

この媒介作用によって意識は無意識とに接続されるが、その接続には危険がともなう

この媒介によって、個別的な現在の意識の一回性と唯一性と一面性とは繰り返し自然種族的な諸前提に接続される。(『元型論』C・G・ユング 200ページ)

しかしそれが意味を失うときがある。それは人間が新しい状態の中で自分自身の断片になってしまい、背景にあるものや本質的なものすべてを無意識の影の中に、未開や野蛮の状態の中に、置き去りにするときである。(『元型論』C・G・ユング 200ページ)

断片化した意識が無意識に呑みこまれる、つまり「発狂」である

Orphan

ゴースの遺子の英名はOrphan of Kosである

孤児すなわちOrphan(ラテン語でOrphanus)は賢者の石の呼称の一つである

ドルネウスによれば「ヘルメス・トリスメギストス」は石(ラピス)を〈孤児〉orphanusと名づけた」のであり、ペトルス・ボヌスは「この孤児なる石は固有の名前を持たない」という。八世紀ビザンチン人のヘリオドールの『ヘリオドールの歌』にも「故郷なき孤児」という呼称が見られるという。この「故郷なき孤児」は、ヘリオドールでは、変容のための作業(オプス)のはじめに殺されるのである。(『黒い錬金術』99ページ 種村季弘)

孤児が賢者の石であるとすれば、その母は「第一原質(マテリア・プリマ)」である。つまりここでは錬金術による賢者の石の精製が、母から生まれた孤児の寓話として展開されているのである

そして孤児の母は必然的に寡婦である

石が故郷なき孤児(私生児)であるとすれば、彼の母は必然的に「寡婦」(vidua)でなくてはならない。すなわち錬金術の最初の出発点である第一原質は寡婦なる母であり、究極に到達すべき石はこの「夫のいない」母から生み落とされるこじである。(『黒い錬金術』100ページ 種村季弘)

ブラッドボーンにおいては寡婦はゴースのことである。錬金術的な賢者の石精製を踏襲するのならば、その子は孤児 orphanでなくてはならないのである

そして上述したように賢者の石とは意識と無意識との統合により回復された「個我(自己)」のことである

個我は心理学における全体性(自己)であり、錬金術においては賢者の石である。これらは上位者の赤子であり、また3本目のへその緒である。そしてまた上位者にとっては自身の全体性を回復しうる「赤子」(未来への可能性)であり、人にとっては全体性を得ることのできる「瞳」である

不完全な孤児(母との繋がりがある)であるゴースの遺子は悪夢に囚われ、そのゆがんだ結合が狩人に断ち切られるまで、故郷を望みながら泣くのである

童児元型は心理学において意識と無意識とを結合する媒介であることは上述した。ゴースの遺子の側からみれば、意識はゴースの遺子、無意識はゴースである。そして両者を結合する童児元型こそ黒い影である。その本性は無意識内容であり、無意識を故郷とする元型像である

また錬金術の伝統を踏襲するならば、黒い影は精霊、ゲールマンは魂(遺志)、ゴースは世界(肉体)とも考えられる

精霊と魂をゴースという人工子宮の内部に封じることでホムンクルス、すなわち賢者の石が精製されるのである

ここで精霊は媒介として働き、ゲールマンの魂(意識)とゴースの肉体(無意識)とを結合することで、ゴースの遺子という賢者の石を精製したのである

母元型

諸元型と同じように母元型にも肯定的な面と否定的な面が存在している

これらすべてのシンボルは肯定的、好意的な意味か、それとも否定的で邪悪な意味をもっている。両面的な顔をもつのは運命の女神(パルカたち、グライアイ、ノルンたち)、邪悪なのは魔女、竜(すべの呑みこみ巻きつく動物、たとえば大魚と蛇)、墓、棺、深淵、死、夢魔、お化け(エンプーサ、リリトなどの型)。(『元型論』106ページ C・G・ユング)

ブラッドボーンにおいては、月前の湖やメンシスの悪夢で出会う女王ヤーナムと、トゥメル=イルで戦う女王ヤーナムは両義的な性質をもつ典型的な母元型である

こうした両義的な母元型は母親コンプレックスの基礎をなしている。母親コンプレックス、すなわちマザーコンプレックスは男性の母親に対するものと解されがちであるが、ユングによれば娘の母親コンプレックスも存在している

母元型はいわゆる母親コンプレックスの基礎をなしている。(『元型論』111ページ C・G・ユング)

母親コンプレックスは娘のばあいにのみ純粋で単純である。このばあいには女性本能が母親によって強められるか、それともそれが弱められ、ついに消えてしまうか、どちらかである。前のばあいには本能の世界が優越するために自分の人格が意識されなくなり、後のばあいには本能が母親に投影されていく(『元型論』112ページ C・G・ユング)

ブラッドボーンには母の属性を持つキャラクターが何人か登場するが、その多くは否定的な母元型として登場している

上述したトゥメル=イルの女王ヤーナム、また上位者ゴース、そして穢れた血をもつ女王アンナリーゼである(そしておそらくマリアも)

これらの母元型は現ヤーナム人よりも高次の生物、あるいは人種とされているが、これは母元型が上位人格として存在しているからである

個々の像の中には一連の諸タイプに分類できる人間像があって、その最も主要なものは――私の提案によれば――影、老人、子供(英雄児を含む)、上位人格としての母(「原母」および「地母」)(上位なるがゆえに「魔神的」である)、およびこの母とペアーをなしている少女、および男性のばあいにはアニマ、女性のばあいにはアニムスである。(『元型論』142ページ C・G・ユング)

これが上位者が上位である理由である。上位者とは心理学における上位人格を示し、それは例えば『ファウスト』のメフィストのような悪魔として無意識から現われ、意識の前に立ちはだかるのである(母元型が上位人格とされるのは女性の場合のみである)

私は「上位人格」を普通「自己」と呼んでいるが、それによって私は、周知のように意識と同じ広がりしかもたない自我と、意識的部分のほかに無意識的部分をも含む人格の全体とを、はっきりと区別している。自我と「自己」との関係は部分と全体の関係と同じである。その意味で自己が上位なのである。(『元型論』147ページ)

すなわち全体性を回復、すなわち個我(自己)を回復した者が上位者である(そしてそれは「未来への可能性」を獲得することと同義である)

女王ヤーナム、女王アンナリーゼ、またマリアは赤子つまり自己を回復することのできる者たちである(ゆえに現時点で上位者でないがその可能性がある)

※ただしすべての上位者は赤子を失っている。つまり自己を失った状態にある

無意識を含む自己は意識からは客体として認識されるがゆえに、そのイメージは様々な人外の像として表出される

そのため無意識は自分のイメージを完全にするために、生きているものの像を使う。それらは人間以外の両極端である、動物から神格にまでわたっている。その上に、動物的なものに植物的なものや非有機的・抽象的なものまでが加わって、小宇宙をなしている観がある。ちなみにこれらの像は、きわめて頻繁に、擬人的な神々のいわゆる象徴(しるし)として見出される。(『元型論』148ページ)を

さて、恐ろしい母に対するコンプレックスをもつキャラクターとしてはマリアが挙げられる

彼女がゲールマンを慕ったのは、彼が父親に近い年齢だったかである。つまり母親コンプレックスが母性本能を消去した代わりに、エロスの過剰が現われたのである

逆に娘の側ではこの本能が完全に消えてしまうことがある。その代わりに代償としてエロスの過剰が現われ、そこから必ずといってよいほど父親との近親相姦関係が生まれる。高まったエロスは他人の人格への異常に強い関心を引き起こす。(『元型論』114ページ)

そして彼女が穢れた血から形作られる血刃を嫌ったのは、母元型である不死の女王アンナリーゼに対する防禦(ぼうぎょ)からである

つまり、いろんな形をとる母親の支配に対する防禦を持続させることが人生の最高の目的になっているのである。これらのばあいには、しあしばあらゆる細部に母元型の特性〔への反発〕が見られる。たとえば家族または氏族としての母親は、家族、共同体、社会、因襲などと呼ばれるあらゆるものに対する激しい反発または無関心を呼び起こす。(『元型論』118ページ)

彼女がカインハーストを離れ狩人になったのは、そこが母親が関わってこない領域だからである

母親に対する防禦から時に知性が自動的に発達することがあるが、これは母親が関わってこない領域を作るためである。(『元型論』118ページ)

このエロス過剰型の女性は道徳的な葛藤を引き起こす

この型の女性は、母親の庇護のもとにある男性に激しいエロスの光をそそぎ、それによって道徳的な葛藤を引き起こす。しかしこの葛藤がなければ意識をもった人格は生まれないのである。(『元型論』123ページ)

この葛藤は情緒と情動の火を、そしてそれは錬金術の火を呼び起こす

葛藤は情緒と情動の火を呼び起こす。そして火のつねとしてこの火もまた両面をもつ。すなわち焼き尽くす面と光を灯す面である。情動は一方では錬金術の火であり、その暖かさはすべてのものを発生させ、その熱は《すべての余計なものを焼きつくし》、他方では情動は鋼鉄が石に当たって火花を散らす瞬間である。すなわち情動とはあらゆる意識化の主要な源泉である。情動がなければ、闇から光へ、不活性から運動へ、という変化は起らない。(『元型論』124ページ)

この火こそが第三形態のマリアが放つ炎である。しかし現実におけるマリアはこの火に至る前に自害して命を失っている

この種の女性が自分の働きの意味について無意識のままであるならば、すなわち彼女自身が「常に悪を欲して、しかも常に善を成す、あの力の」一部であることを悟らないならば、自分がもたらす剣によって生命を失うことになろう。しかし意識をもてば彼女は解き放つ者、救う者に変わるのである。(『元型論』124ページ)

過去の考察によって得られた推察によれば、マリアは「月の魔物」の母親である。つまりマリアは母であり娘なのである

それゆえ、どの母親も娘を、どの娘も母親を、自分の中に含んでいると言える。この融即と混合から時間に関するあの不確実さが生まれる。つまり女性ははじめ母として生き、後には娘として生きる。この結合を意識的に体験することによって、世代を越えて生き続けるという感情が生まれるのである。この感情が第一歩となって、時間から解放されているという直接的な体験と確信へと発展するが、これがつまり不死の感情である。(『元型論』148)

またマリアは不死の女王アンナリーゼの傍系であり、アニマの項でも述べたように「秘密」と関わる存在でもある

アニマは「上位人格」と同じように両極的であり、それゆえ肯定的かと思うと、否定的に現われたりする。すなわち老女かと思うと若い娘になったり、母かと思うと少女になったり、善い妖精かと思うと魔女になったり、聖女かと思うと娼婦になったりする。この両極性に加えて、アニマは「秘密のこと」に対する、一般的には暗黒の世界に対する「神秘的(オカルト)な」関係をもっており、そのためにしばしば宗教的な色あいもおびている。アニマは、少しでも明瞭に現われるばあいには、つねに時間との注目すべき関係をもっている。すなわちアニマは時間の外にいるため、たいてい完全に不死であるか不死に近い(『元型論』166ページ)

※ちなみに月の魔物がゲールマンを魅了したのは月の魔物が元型だからである

元型はそのイメージそのものであるばかりなく、元型的イメージがヌミノースな性質、魅了する力をもっていることからも解るように、同時に駆動力でもある(『元型論』344ページ)

一方で人形は子守歌を歌う「母」としての側面が強い。これはユングによれば母親との同一化を意味している

女性の母親コンプレックスにおいてエロスが高まらないと、母親との同一化が生じ、女性独自の営みが衰えていくことになる(『元型論』116ページ)

そして人形は血の遺志を生命力に転換し、月の魔物に与えている

彼女は影のような存在であり、しばしば明らかに母親によって血を吸いとられ、いわば不断の輸血によって母の生命を延ばしている。(『元型論』116ページ)

ここで月の魔物は母親であるマリアと同じように娘であると同時に母である

宮崎英高氏はインタビューにおいて、人形がプレイヤーに好かれるであろうという期待を述べている

私は彼女のデザインを含め、その人形が本当に好きです。うまくいけば、それをプレイするゲーマーも同じように考えるでしょう。(インタビューより)

なぜならば母と同一化した娘は男性にとって魅力的な存在だからである

反対に彼女らは、存在感のなさと内面的な無感覚とにかかわらず、いやむしろそれゆえに、結婚市場では高い相場がつけられる。なによりも彼女らはあまりに空虚なので、そのために男性が彼女らの中にありとあらゆるものを想像することができるのである。(『元型論』116ページ)

精神元型

精神(ガイスト)もまた元型の1つとされる。だがこの「精神」には意味やニュアンスの違いが無数にあり、いわゆる現代人が思い浮かべる「精神」とはやや異なるものである

精神(ガイスト)とは普通、物質と対立する原理を指している。この言葉で考えられているのは、非物理的な実体や実在であり、その最も普遍的な最高段階は「神」と呼ばれる。この非物質的な実体は心的現象の、または端的に生命の、担い手とも考えられている。(『元型論』237ページ)

錬金術師たちはこの精神を《魂(アニマ)と身体を結ぶもの》として考えている

ある錬金術師たちは精神を《魂(アニマ)と身体を結ぶもの》と考えており、このばあいには精神は明らかに《生気の精》(のちの生命の精または神経の精》と考えられている。(『元型論』237ページ)

心理学的には精神は「見えない息のような臨在(プレゼンス)」であるという

精神(ガイスト)とはもともと、あるコンプレックスの働きであって、それが原始時代においては見えない息のような臨在――プレゼンス――と感じられたのである。(『元型論』239ページ)

月の魔物の英名は Moon Presenceである。月の臨在と訳すことができる。しかし月の魔物自身が「精神元型」というわけではない。いや、実のところ上位者は精神(ガイスト)を宿しているし、そこに統合された自己の中心にそれはあるのだが、必ずしも精神=自己というわけではないのである

しかしながら、「精神」を単純に「自己」と同一視することには、問題がないわけではない。というのは、「精神」とは「物質」とか「肉体」の対極としての意味をもつものであるのに対して、ユングの「自己」はその両者の結合としての全体性のはずだからである。ユングが「精神元型」と言うばあい、どうやら純粋な「精神」(霊)だけを指しているばあいと、老賢者のイメージによって代表される「自己」を指しているばあいとがあるように思われる。(『元型論』496ページ 訳者解説)

つまるところ「精神元型」には二種類ある

古来よりの最高の宗教体験、神体験と言われるものを調べてみると、どうしても二種類のものがあると言わざるをえない。一方は純粋に神性で清浄で、善と光だけに満ちた、霊的な体験である。これは世俗から超越した、物質や肉体とは正反対の原理をもつものである。これは色で表すと「青」とか「白」「銀」のイメージであり、また月によっても象徴される。(『元型論』497ページ 訳者解説)

青く、純粋な霊であり、月によって象徴されるのが一つ目の「精神元型」である

すなわち月の魔物の英名「Moon Presence」とはこの意味の「精神元型」を指す名前なのであるが、この名が指し示しているのは狩人が戦う月の魔物ではなく、そこに宿る「オドン」のことである

※アートワークスにおいて月の魔物のページにオドンのキャプションが載っているのはこれが理由である。また月の魔物の血には「青い光」が伴うのもこれが理由である。

オドンが精神元型であることにより、上位者の赤子がなぜオドンの働きかけにより生まれるのかも明らかになる

「精神」とは「自己」にとって必要不可欠な構成要素であり、また《魂(アニマ)と身体を結ぶもの》なのである

それはつまり、上位者の赤子(「自己」)が生まれるためには、オドン(「精神」)がそこに宿らなくてはならなず、精神の働きかけにより意識と無意識が統合され自己が生じ、そのときはじめて精神により魂(アニマ)と身体とが結びつけられ、肉体をもった上位者の赤子として誕生できるのである

ユングが本当に言いたかったのは、「精神」とは「自己」の重要な構成要素、というより不可欠の、中心的とさえ言いたいほどの要因だということではかろうか。(『元型論』497ページ 訳者解説)

これはユングの文章からは精神=自己とも解釈できることに対する解説である。精神と自己との同一視をしているように読めるのだが実は違うのだ、と。しかしブラッドボーンにおけるオドンは「精神=自己」としての姿もある

自己とは意識と無意識とが統合された賢者の石であり、賢者の石は生ける銀メルクリウスとしても解釈されている。そのメルクリウスとオドンとは性質が似通っているからである

錬金術のメルクリウスは「第一質料(プリマ・マテリア)、つまり変容物質の最高形態である。同様にメルクリウスには貫き浸透する力がそなわっているとされる。それは物体に、毒さながらに浸透する。(『心理学と錬金術 2』 203ページ)

先にも述べたが、メルクリウスは対立物を合一した象徴であると同時に二重の性質をもつ。それは薬でありながら毒なのである

医療教会による「拝領」は薬の側面を得ようとした結果であり、月の魔物を蝕んでいるのはその「拝領」の毒の側面なのである

ここに見られる対立のアナロジーはメルクリウスの二重の性質であって、これは錬金術過程では殆どの場合ウロボロスの、すなわちわれとわが尾を啖い、交合し、孕ませ、殺し、再生させるところのあの龍の姿をとって顕現する。ウロボロスはヘルマプロディトスとして、対立する二つのものから成っているが、同時にまたこの対立物の合一の象徴でもある。それは一方では死をもたらす毒、バシリスクにして蠍(さそり)であり、他方では万能薬であり救済者(salvator)である。(『心理学と錬金術 2』 203ページ)

またこの精神元型は老賢者としての姿をとることもある。これはゲールマンが青いオーラをまとうことの設定につながっている。(そのときゲールマンは「青い月」に向かって両手を広げる)

精神元型のもう一方は、霊的な精神と肉体とが結合した「自己」としての精神である

それに対して、他方には、たしかに霊的なものを含むが、それと同時に肉体やエロスや大地の原理も包みこんだ神のイメージがあり、ユングのいわゆる「自己」により近い宗教体験がある。これは宇宙や自然との一体感を伴い、色で表すと「青と赤の結合」とか、単純に「赤」のイメージ、また月に対する太陽とか、「銀」に対する「金」によって象徴される。『元型論』497ページ 訳者解説)

青と赤の結合とは青ざめた血の空の色であり、霊的なオドンと大地とが結合した「ローレンスたちの月の魔物。青ざめた血」のことである

このように月の魔物はユングの二種類の精神元型を極めて忠実に体現した存在なのである

さて、このように「上位者」とは自己(赤子)を失った元自己であり、それらは無意識の元型でもある。彼らが赤子を求めるのは、赤子が「未来への可能性」を含意するからである

赤子のようなロマ、落とし子と呼ばれるアメンドーズ、ゴースの遺子、星界からの使者、そしてメルゴーは童児元型である

星の娘、エーブリエタースはその名の通りアニマ元型であり、メルゴーの乳母やゴースは母元型である

またオドンは純粋な霊タイプの精神元型であり、月の魔物は「自己」としての精神元型である(しかし月の魔物の「自己」は壊れかけている)

※単に上位者=元型にしてしまうと、他の元型的キャラクター(人形やゲールマンなど)が上位者でない理由がなくなってしまう。また「赤子を失い」とあることから、かつてはそれを所有していたが失っていた、つまり「自己」の統合を失った、と解釈した

天空、宇宙、星

以上が代表的な元型とその解釈である。しかし元型とは形式であり、その内容は他にも多数存在する。この項ではそのうちの「天空、宇宙、星」について考えてみたい

宇宙は空にある、とはパラケルスス的に解釈するのならば無意識は自らの内にある、となる

パラケルススにおいては「内なる天空」やその《星々》の光景へと変化していることである。彼は暗い心を、一面に星をちりばめた夜空であるかのように見ているが、天空の惑星や星座はまさしく光とヌミノーゼに満ちた元型である。事実、星空は宇宙的な投影が繰り広げられた書物であり、そこには神話素、つまり元型が繁栄されているのである。(『元型論』324ページ)

そして聖歌隊の見上げた「星」とは、その中に瞬く光、つまり「自己」である

もしも明かりがモナドのようなものとして、つまりたとえば一つ一つの星、あるいは太陽の目として現われるのであれば、それらは好んでマンダラの姿を取り、そのときそれは自己と解釈すべきものとなる。(『元型論』330ページ)

自己はブラッドボーンにおいては「瞳」によって象徴され、それはウィレームが求めたものである

聖歌隊がこの「瞳」を「星」として追い求めたのは、彼らがウィレームの直系だからである。つまり根源的に同じものを求めているから直系なのであり、その瞳はパラケルスス的には「星」であり、また心理学的には「自己」なのである

星からの徴、とは星によりもたらされる「光」のことである

それは「火花」であり、やはり自己(瞳)のシンボルなのである。ゆえに聖歌隊は星からの火花(瞳)を得ようとしているのである

「さていかにしてそのことはアイオーンたちに明らかになったのか。ある星が空に輝いていたが、それは他の星々よりもいっそう明るく、その光は言葉では言い尽くせないほどであった。この出来事は人々の不審をかきたてた。その他の星々は太陽や月とともにその星を取り巻いて合唱していた…」(第十九章一節以下)。心理学的にはこの一つの火花あるいはモナドは自己のシンボルとみなすことができるが、これは一つの見方であり、ここでは暗示するだけにしておきたい。(『元型論』322ページ)

また星の娘たるエーブリエタースが「見捨てられた」とされるのは、この星(自己)が分裂し、還るべき故郷を失ったからである

星との関係は昔から「永遠」そのものを象徴している。霊魂は「星々」で生まれ、ふたたび星の世界へ帰っていく。(『元型論』160ページ)

対照的に故郷が海(無意識)であるゴースの赤子は還ることができた

また聖歌隊とともに空を見上げるとされるエーブリエタースが、なぜか拝跪するような姿勢で、うつ伏せになっているのは、現実における空ではなく、自身の内なる天空を見上げているからである

ちなみに上位者の象徴である「七」という数字は、七つの遊星を意味するとともに、バビロニアの偉大な七人の神々を意味している

七つの星は黙示録では七つの教会の七人の天使と神の七つの霊とを表す。七は言外に歴史的な意味を含んでいる。すなわち太古の神の一団、例の七人の神々がそれであって、この七人の神々は錬金術の七つの金属に姿を変えて生き続けた。(『心理学と錬金術 1』266ページ)

七つの星はそもそもはバビロニアの偉大な七人の神々であるが、エノク黙示録の書かれた時代にはすでに七人の執政官、すなわち「この世」の支配者、罰せられて堕落した天使たちとされていた。(『心理学と錬金術 1』266ページ)

現代において神々は人の無意識のうちにしか存在しない。それは人間を見捨てて無意識のうちに還っていったのである。だが彼らはときおり光をもたらす。それは無意識からの光(元型)として意識に立ち上り、自我との対決を経て合一することができたのならば、自己は回復される

光は「啓示」〔照らすこと〕を意味しており、それは啓示〔照明〕を与える「襲来」である。ごく慎重に言っても、それは心的エネルギーの著しい緊張に関わっており、その緊張は明らかにきわめて重要な無意識の内容に対応している。この内容は強力な力をもち、意識を呪縛する。この強力な客観的 - 心理的なるものはいつも「魔神」とか「神」とか呼ばれてきた。ただ一つの例外は、ごく最近になってわれわれが宗教に(自分自身に!)背を向けて、それを「無意識」と呼んだことぐらいである。そう呼んだのは正しかった。というのは神は事実われわれにとって無意識となってしまったからである。(『元型論』374ページ)

聖歌隊とエーブリエタースの目的は同一である。つまり上述したように、分裂した星からの徴(光)を拾い集め、自らと統合し、ふたたび「星(自己)」を回復させようとしているのである

エーブリエタースにとってそれは、失われた上位者の赤子(未来への可能性)を得ることであり、聖歌隊にとっては「賢者の石」を、つまり超越的思索を得ることを意味しているのである

超越的思索とは、意識と無意識との統合によって回復される「全体性」のことである

意志

意志とは心の領域におけるエネルギーである。この理解はブラッドボーンにおける「遺志」と同一である。すなわちブラッドボーン内で起きている出来事は、心理学における意識と無意識の統合過程を寓話的に描写したものなのである

すでに見てきたように、心の領域の内部では意志が機能に影響を及ぼしている。このようなことができるのは、意志自体が一つのエネルギー形式であり、別のエネルギー形式を打ち負かしたり、少なくとも影響を与えることができる、という事実のためである。(『元型論』313ページ C・G・ユング)

意志とは意識の自由裁量に任された、限定されたエネルギー量である。(『元型論』313ページ C・G・ユング)

夢の中で狩人は意識として活動する。その活動は遺志により裏付けられ、死ぬと血の死血として遺志を残す。赤い月の近づいた、つまり夢と現実が混じり合った領域では、遺志がエネルギーとして機能するようになるのである

また無意識に存在する元型にも意志エネルギーは存在する。つまり意志とは意識においても無意識においても作用する共通エネルギーなのである

無意識の内部には、類心的な過程のほかにも、表象活動と意志行為がある、すなわち意志過程に似たものがある。(『元型論』314ページ C・G・ユング)

加えて無意識が意識化されること、つまり無意識内容(元型)が意識に侵入する際には元型は「意識化」されるため、意志のエネルギーに支配されるのである

これらすべてが無意識の内容である。これらの内容はいわばすべて多かれ少なかれ意識化されうる、あるいは少なくともかつては意識であったし、次の瞬間には意識化されうるものである。そのかぎりでは、無意識はかつてウイリアム・ジェイムズが名づけたように《意識の辺縁》である。(『元型論』316ページ C・G・ユング)

悪夢の辺境とはすなわち意識の辺縁である無意識の領域のことである

左と右

カレル文字には「左回りの変態」と「右回りの変態」がある。心理学的に言えば、左は無意識、右は意識を意味する

左(ラテン語で言えばシニステル sinister〔あべこべ・不吉の意〕)は無意識の側を意味する。従って左廻りに動くということは、無意識の方向に動くということと同義である。これに対して右廻りは「正しき(コレクト)」動きであり、その目指すところは意識である(『心理学と錬金術1』)

ブラッドボーンにおいては、左廻りは無意識から意識への移行、つまり神秘を自らに宿すことであり、それは純粋に霊的な肉体(苗床)を得ることを意味する

右廻りは意識から無意識への移行、つまり自我を無意識に投入することであり、自我はそこで出会った怪物と対決するが、そこで敗北すると同化してしまい、ついには獣化するのである

この変異は「聖血」によって惹き起される。なぜならば「聖血」は二つのものを統合した「賢者の石」だからである

ユング心理学と物語理論

無意識の表象を物語に応用するという方法は突飛なものではなく、むしろ物語理論としては王道かつ最古のものである

多くの神話や伝説、昔話は無意識を源泉にして生み出されている。そしてそれは人間にとって根源的であるがゆえに、現代でも通用しているのである

そのあたりを詳しく考察した著作としては『千の顔を持つ英雄』が有名である

神話の象徴とは精神(プシケ)から自発的に生まれてくるものであり、そのひとつひとつが、自らの根源となる萌芽のような力を、損なわれることなく内に抱えているのである。(『千の顔を持つ英雄』プロローグ ジョーゼフ・キャンベル)

神話や英雄物語における「魂の成長」を考察したものとして『千の顔を持つ英雄』はユングの著作を読むよりもわかりやすいと思われる

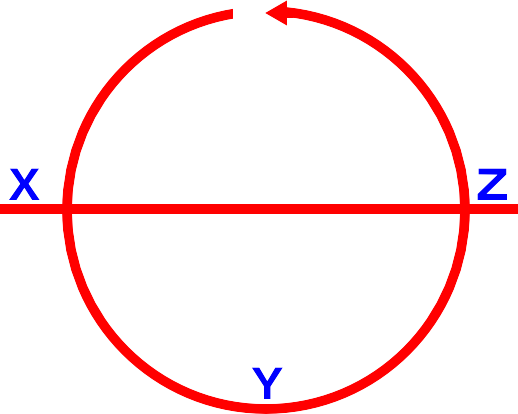

キャンベルは数々の神話に登場する英雄物語を挙げ、これらには普遍的な物語の構造があると述べる

英雄はごく日常の世界から、自然を超越した不思議の領域(X)へ冒険に出る。そこでは途方もない力に出会い、決定的な勝利をする(Y)。そして仲間(Z)に恵みをもたらす力を手に、この不可思議な冒険から戻ってくる。(『千の顔を持つ英雄』プロローグ)

|

| (『千の顔を持つ英雄』プロローグ)より模写 |

これをブラッドボーンに当てはめるとしたら、故郷からヤーナム(X)に向かい、そこで途方もない力(遺志Y)に出会い、決定的な勝利をする(上位者に勝利)。そして人類の新しい進化を手にする(上位者の赤子となるZ)

最終的に力を得られたり、あるいは得られなかったりする英雄神話(例えばギルガメシュ叙事詩など)もあるが、基本的にほとんどの英雄物語はこの構図を踏襲したものである

それが最もわかりやすく提示されているのは映画「スターウォーズ」やジブリ映画、そして漫画版ナウシカであろう

また『指輪物語』などは、指輪を破壊することで平和な世界が得られた、と解釈することもできるし、あるいはギルガメシュ叙事詩にあるように、人間の力を越えるモノは最終的には得られないのだ、という教訓が語られているとも考えられる

※漫画版ナウシカのように自ら捨て去るパターンもある。漫画版ナウシカの場合はいろいろと理由があるが…

またあまり語られないが英雄が敗北するパターンも存在する。心理学的に言えば自我が無意識の内部で恐ろしい元型と出会い、敗北し、元型と同化してしまうようなパターンである

※端的に言えば闇堕ちである。英雄物語にはならないので普通は語られないが、英雄物語の前日譚として語られることもある。例えば『ベルセルク』のグリフィス→フェムトやダースベイダー、またはやや変則的ながら漫画版ナウシカの神聖皇帝(皇弟・皇兄ともに)

要するに英雄物語にはエンディング分岐があるのである。そしてこのエンディング分岐はブラッドボーンにおける三種のエンディングとして描かれている

ヤーナムの夜明けは、人の身に余る力を放棄して元の世界へ帰還するパターン

遺志を継ぐ者は、元型である月の魔物に魅了され(元型は魅了する力を持つ)、同化し、囚われの身になるパターン

幼年期のはじまりは、神秘の力を得て人類に新しい進化をもたらすもの、つまり救世主として帰還するパターンである

※またここでは触れるだけにとどめるが、SEKIROやソウルシリーズなども心理学によって解釈することが可能である

まとめ

本雑文の要点はこうである「ブラッドボーンは心理学における意識と無意識の統合過程を寓話として描いたもの」と解釈すると不可解な部分についての解答が得られる

意識と無意識の統合によって得られるのは「自己」であり、それは錬金術的には「賢者の石」であり、万能薬であり、メルクリウス等々でり、ブラッドボーンにおいては「瞳」であり、「赤子」である

狩人(自我)はヤーナム(意識)と悪夢(無意識)の融合した中間領域において、さまざまな元型(人形やゲールマン)と出会い、またかつて自己(赤子)を有していた元型(上位者)と対立し、勝利し、その力(遺志)を統合するのである

そして狩人(劣等機能)は全体性を回復させる3本目のへその緒(無意識の三機能)を3本使用することにより、全一なる四者として全体性を回復し、上位者の赤子となるのである

上位者の赤子

上位者の赤子に関して捕捉が必要と思われる

世界を一つの心理と仮定すると、上位者の赤子は「世界の自己」を構成するための無意識の三機能の象徴である

自己の本質と世界の本質――この二つは同じものである(『千の顔を持つ英雄』下 284ページ)

つまり世界内存在としては意識と無意識の統合を果たした自己(上位者)であるが、同時に意識と無意識を含めた世界においては(世界の)自己の欠片なのである

神話学的には主人公以外の上位者の赤子はミクロコスモス(小宇宙)の自己であり、狩人が最後に到達したものがマクロコスモス(大宇宙)の自己である

それは狩人の赤子への変異が人類の新たな段階、つまり現実も含めた世界における変異であることからも推察できる。要するに上位者の赤子と、狩人が変異した上位者の赤子とは属す世界が異なるのである。そしてより大きな世界に属すのは狩人の変異した赤子である

ユングの精神元型理解には二種類あると上述した。このうち主人公以外の赤子は純粋に霊的な精神元型である。すべての赤子は悪夢(または現実と悪夢の中間領域)にしか存在していないからである

霊と肉と、つまり無意識と意識とが統合された赤子であれば、現実に存在することが可能である(それこそがミコラーシュの目的でもあった)

そのミコラーシュの理想を体現したものが、狩人だったのである

蛇足

本論ではブラッドボーン設定の極一部しか扱っていない。あまりにも長くなるので基礎的なものに留めたのである

引用が多いのは、引用元がなければ主張が奇矯すぎて、いい加減なことを言っていると取られかねないからである

しかし特に『元型論』を引用した部分などは、ほとんどユングの著作の流れのままに引用している。それほど『元型論』にはブラッドボーンの各種設定を彷彿とさせる概念なり哲学なりが登場しているのである

※諸事情によりしばらく返答が滞ります